我们需要有一个空间,在空间里面没有压力和要求,才能去玩。

这是一个心理上的空间。而为了营造出一个可以什么都不干的空间,才是我们拼命去干的动力。

比如,我今天要写稿,我就会在内心激励自己,写完稿的下午四点,我就去买一杯卡布奇诺咖啡,坐在咖啡店发呆、刷手机,或许去吃个烤肉,晚上还可以刷剧、玩手游。

我在心里想着写完稿之后,没有任何压力的“空间”,于是才能激发出潜能和动力,去完成相对难的事情。

心理学有一个词叫“游戏的空间”,这个游戏的空间也被叫做“过渡客体”。每个人都需要,一个游戏的空间,一个和妈妈之间的过渡客体。

小孩睡觉前她会拿一个娃娃,或者拿一个毛巾,这个就是小孩的过渡客体。

娃娃代表了,孩子跟妈妈之间有一个链接,但是这个链接也有一定的空间感,这不是妈妈本身,却代表了一部分的妈妈的功能。

这个过渡客体就满足了孩子,既需要妈妈,但又和妈妈保持一点心理距离的渴望。

我想和你在一起,又怕被你吞没,我要保持独立,又希望你在我身边。于是我要有一个空间,建立在我的周围。

所以妈妈和孩子最好的互动就是游戏。妈妈进入游戏的空间和孩子一起玩耍。

在这个过度空间里,妈妈存在着,又因为一定的空间感,不会将孩子吞没,孩子的内心在这时就慢慢发展了。

但是,如果你有一个完全不会玩耍,也没有什么边界,总是控制你,需要你不停去做一件又一件事情的妈妈或者爸爸,如果你被这样的父母养育,那么你能做的是什么?

很显然,那就是为自己创造一个游戏的空间。

你可以想象一个孩子,被父母的压力逼得无处可逃,她于是就躲进一个小帐篷,拉上帐篷的拉链,在里面玩自己的玩具。

这一刻,她将自己与焦虑的、追求完美的、不断提要求的父母隔开,她才能拥有真正放松的时刻。

有什么可以阻挡被一件件做不完的事情淹没、犹如溺水的感觉,或者阻挡自己被父母无处不在的控制以及要求吞噬?

答案是空间。一个隔开自己和那些“必须要做的事情”的整块空间。

对于被父母的要求包围、吞噬的人来说,他们与世界之间需要隔一个距离,需要有一个空间。

这个空间,是玩耍,是游戏,是什么都不用去做的。

这就是,拖延的一种更深层的解释。

为什么我不愿意去做?

为什么我这么喜欢玩?

为什么我完成这件事情之后,需要那么多时间放空?

因为小时候玩得太少,不被允许去玩,没有力量去创造那个游戏的空间,或者创造了一个却总是被父母打破。

所以长大了,当一个人可以自由支配自己的时间了,那个内在的小朋友就要使劲地玩、拼命地玩、沉醉地玩,这就是模式。

从这个角度看,就很好理解为什么自己将工作放一边就是不想做,就可以接纳当在玩的时候,为什么自己常常忘记时间。

每一个拖延的人内心,都有个从未放松去玩耍的小孩。

因为小时候,从未好好去放松玩耍,所以现在有种强烈的动力,要去做个孩子。

因为小时候就是个被目标管理得很厉害的“小大人”,所以,现在要倒过来,重新做一个孩子。

这不是很正常吗?

孩子没有不爱玩的,孩子的生活本来应该就是玩。就是游戏。游戏就是一个孩子发展心灵的方式。

所以当这个成年人重新去做回孩子,他可不就是要一直玩一直玩?

因为孩子都是睁开眼就玩,可以一直玩到睡觉的。

所谓成年人的“玩”,究竟是在玩什么呢?

其实就是你重新去经历,那样不曾有过的真正的童年,你帮助自己去构建一个空间,在那个里面,你可以闲散的,没有目的呆着。

而不需要在父母的目标管理下做这做那。

这是一个人对自己的疗愈啊。没有任何的目的,没有任何必须要做的事情,那才叫做玩。

所以,玩就是无用。是一种补偿,也是一种疗愈。

只有浪费了时间,才能得到心灵的放松,疗愈曾经被任务包围到窒息的自己。

成年人,需要一个无用的空间。

这个空间,需要每个成年人重视。

“拖延症”,从某种角度上,是一种代偿机制。

代偿是自我防御机制的一种,代偿性防卫机制是用另一样事物去代替自己的缺陷,以减轻缺陷的痛苦。

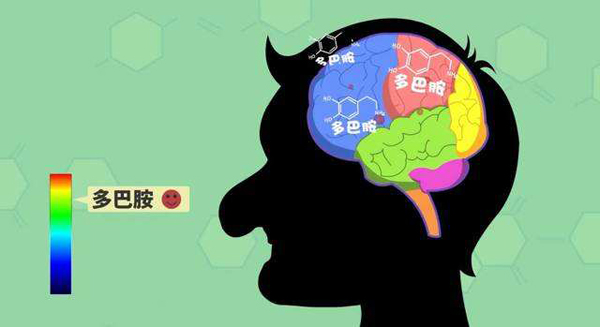

我们大脑的奖励机制,在碰到让我们感到舒适的事上分泌多巴胺,这让我们上瘾,也就是一个循环:感觉不错-重复(feel good-repeat)。

多巴胺是大脑中含量最丰富的儿茶酚胺类神经递质。多巴胺作为神经递质调控中枢神经系统的多种生理功能。大量分泌多巴胺,可以使人感到快乐。它可以影响我们的感觉、情绪及学习能力。

如果你有拖延症,可以从几个方面入手解决:

一、创造出一个舒适的环境

在适当的舒适区呆着,可以增加工作的欲望,工作中听你喜欢的音乐,可以增加多巴胺的分泌。

二、安排出合理的自我奖励

一段工作后的自我犒劳,美食或者尽情一小时,做出时间手账,让自己有更多成就感等等。

日剧《孤独的美食家》,井之头五郎是杂货店主,在全日本各地出差、旅行,闲暇之余,在不经意间邂逅一道道美食,一份份感动。在井之头五郎不被时间和社会所束缚、幸福地填饱肚子的时候,他就会感到“自由”,烦恼也随之一扫而光。美食对他而言,就是一种自我犒劳...

相对的不要让自己轻易尝到奖励,不工作时也可以大吃特吃,刷手机享受多巴胺,这会让你只能沉浸在拖延状态中,不能自拔。

三、尝试避开诱惑,教自己不达目标,不能享乐

细化时间,科学分析工作量,会让你在心中做出合理评估,分步骤,适合的心理期待,以完成不同难易程度的工作。

其实,拖延症没那么可怕。只要给自己一定的“无用空间”,同时安排、计划好工作,在工作时营造舒适的环境,懂得适时犒劳自己,拖延症便可不药而愈!

常伟伟/文

国家二级心理咨询师

大型教育机构家庭教育顾问老师工作经验两年以上,对孩子厌学辍学等原因有深入分析和研究,帮助和引导家长帮助孩子走出低谷,擅长解惑0--6岁的养育对孩子成年的影响。营造适合孩子成长的原生家庭。

扫一扫添加好友 扫一扫添加好友 |

电话/微信号: |